Il Progetto

le quattro vite della biblioteca di Francesco Maria II della Rovere

1. La fondazione a Casteldurante (1607-1667)

Francesco Maria II della Rovere (1549-1631), definito dal Tasso «Principe formato di filosofo» che

“filosofa reggendo, e regge filosofando”, fino alla fine della sua esistenza dedicò quotidianamente

diverse ore nella lettura e nello studio, potendosi servire di ricchi fondi librari, raccolti dal 1608 in

un’unica biblioteca universale sistemata nel vaso della nuova Libraria di Casteldurante (dal 1636

Urbania), appositamente edificata come estensione del Palazzo Ducale già trasformato per volere di

Federico da Montefeltro (1422-1482).

A differenza della federiciana esistente nel Palazzo Ducale di Urbino, la biblioteca durantina

nasceva in un mondo ormai pervaso dalla stampa e si compose principalmente di libri tipografici,

circa 14.000 volumi per una copertura pressoché universale del sapere organizzato secondo una

divisione tematica in settanta scansie.

Rimasto senza eredi a causa della improvvisa morte del figlio Federico Ubaldo, scomparso a 18

anni nel 1623, mentre si svolgeva una lunga e dolorosa devoluzione del ducato, già presente il

Governatore Pontificio Berlinghiero Gessi, Francesco Maria II con suo testamento del 6 aprile 1626

lasciava i beni mobili, tra cui le ricchissime collezioni d’arte, alla nipote Vittoria, futura

Granduchessa di Toscana, mentre la sua collezione libraria di Casteldurante fu destinata ai Chierici

Regolari Minori del SS. Crocifisso, detti Caracciolini. A questi ultimi si deve la compilazione, tra il

1639 e il 1640, di un nuovo indice della Libraria, oggi Ms 50 della Biblioteca Universitaria

Alessandrina, documento fondamentale per la ricostruzione dell’antico fondo ducale.

2. Il trasporto della Libraria roveresca a Sant'Ivo alla Sapienza (1667)

Trasferita nel 1657 alla Vaticana la preziosa collezione di manoscritti federiciani conservati a

Urbino, papa Alessandro VII Chigi (1655-1677), dieci anni dopo, fa trasportare a Roma anche la

Libraria durantina, destinandola a nucleo fondante della nuova Biblioteca dello Studium Urbis

presso S. Ivo alla Sapienza. I libri del duca vengono ricollocati nelle scansie lignee progettate nello

stesso tempo da Francesco Borromini.

A memoria della seconda vita della Libraria durantina, nel salone monumentale, sotto il busto di

Alessandro VII, opera dello scultore Domenico Guidi, viene posta una lapide che ricorda ancora

oggi la tenacia dell’ultimo duca di Urbino nella raccolta del fondo librario roveresco, depositato per

volere di papa Chigi nella biblioteca pubblica di nuova fondazione presso l’Archiginnasio di Sapienza.

3. Il Fondo della Biblioteca Universitaria Alessandrina nella Città Universitaria (1939)

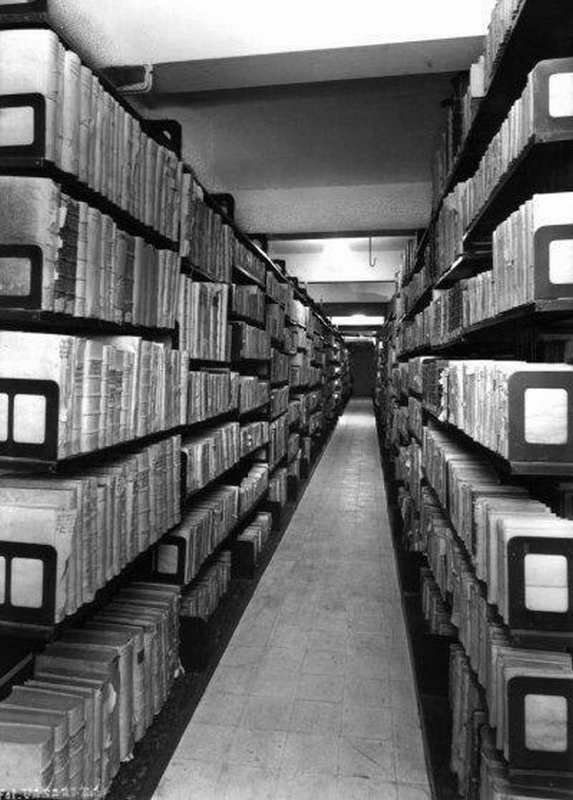

Negli anni Trenta del secolo scorso, la Biblioteca Alessandrina viene trasferita presso la nuova sede

della Città Universitaria, nel quartiere S. Lorenzo. I fondi antichi, compreso quello urbinate,

vengono movimentati nel 1939 e ricollocati nei depositi della nuova sede nel Palazzo del Rettorato,

su moderne scaffalature progettate dall’architetto Marcello Piacentini.

Nel 2007, in occasione del IV centenario della fondazione della Libraria di Casteldurante, Alfredo

Serrai, in collaborazione con l’allora direttrice della Biblioteca Universitaria Alessandrina Flavia

Cristiano, il direttore della Biblioteca Comunale di Urbania Feliciano Paoli, avvia il progetto di

ricostruzione bibliografica del fondo roveresco, con la pubblicazione per l’editore Quattro Venti di

una serie di volumi che fotografano il posseduto dellesingole scansie.

4. Il progetto "Immaginare i Saperi: tutte le immagini di una biblioteca"

Il progetto di ricerca Immaginare i Saperi, ideato nel 2017 da Massimo Moretti, prevede l’esame

sistematico del patrimonio iconografico custodito nei libri appartenuti a Francesco Maria II della

Rovere, identificando, catalogando e mettendo in connessione le immagini librarie con le collezioni

documentarie e artistiche dei Della Rovere.

Lo studio sistematico delle immagini estratte dai volumi del fondo urbinate, avviato nel 2018, segue

un metodo di “ricerca circolare” che consiste nel muovere dalla singola illustrazione per analizzarne

il contesto di nascita, di diffusione, la fortuna o la derivazione, il rapporto con la produzione

artistica e culturale dell’ex ducato di Urbino, seguendo un moto centrifugo che ha origine nel libro,

si estende alla biblioteca intera, al ducato e, più in generale, all’intera cultura europea del tempo.

Ciascuna immagine catalogata confluisce nella piattaforma digitale, il cui scopo è quello di

divulgare il patrimonio iconografico della biblioteca ducale, di esplicitarne i contenuti, le

connessioni, di fornirne i dati tecnici. Al progetto partecipano tesisti, dottorandi, tirocinanti,

assegnisti di ricerca e studiosi che introducono competenze diverse al fine di incrementare le

conoscenze sugli immaginari storici del tempo di Francesco Maria II.

La ricostruzione degli immaginari delle diverse discipline è presupposto indispensabile per il loro

allestimento in un Museo immateriale dei Saperi che può facilitare una mappatura, una nuova

rappresentazione e fruizioni del vastissimo patrimonio iconografico storico disponibile al tempo dei

duchi di Urbino, poi degli studenti, dei docenti e degli studiosi di Sapienza.